New!! 当ブログの売れ筋ビールTOP5へ

【実飲レビュー】オーストリアビールZipfer(ツィプファー)の味・特徴とは?

ヨーロッパビール好きの洋子

ヨーロッパビール好きの洋子オーストリアを代表するビールの一つZipfer(ツィプファー)は、150年以上の歴史を持つ、国内外で根強い人気を誇る銘柄です。

地元の天然水と厳選されたホップを使った伝統的な醸造法で、多くのビールファンから支持されています。

Zipferの定番ビールを

実際に飲んでみた!

私がこのビールを飲んだ印象は…

「どこか懐かしい、日本のビールに似た味わい」でした!

クセが強すぎず、バランスの良い苦味とほのかなモルトの甘みがあり、日本の定番ラガービールを思い出させてくれます。

苦味はしっかりあるものの、尖った感じがなく、飲みやすさも十分。炭酸も程よく効いていて、爽快感があります。

クセが少ないので、毎日飲んでも飽きないタイプの味。親しみやすいライトなこのビールは、ビール初心者にもおすすめです♪

オススメ度:★★★★☆(4/5)

Zipfer(ツィプファー)の基本情報

| ビールの種類 | ピルスナー / ラガー |

|---|---|

| アルコール度数 | 5,4% |

| 原産国 | オーストリア |

| 色 | 透明感のある淡い黄金色 |

| 味わい | クリアでキレのあるモルト感と穏やかなホップの苦味 |

| 特徴 | オーストリア北部で150年以上の歴史を持つ老舗ブランド。伝統と現代性のバランスが魅力。 |

Zipferはオーストリアの地元でとても愛されていて、特に北のチロル地方やザルツブルクあたりでよく飲まれています。地元の人たちにとっては「いつものビール」として親しまれているんですよ。

オーストリア国内では、Stiegl(シュティーグル)やGösser(ゲッサー)、Ottakringer(オッタクリンガー)などと並んで人気のあるブランドで、国内定番ビールの一つと言っても過言ではありません。

地元のパブやレストランでもよく見かけるので、オーストリア旅行の時に気軽に試してみるのもおすすめですよ♪

「Zipfer」の読み方はどれが正しい?

「Zipfer」の読み方、気になったことはありませんか?正しくは、ドイツ語の発音で「ツィプファー」と読みます。

日本語のサイトで「ジッファー」や「ジップファー」と書かれていることもありますが、ちょっと違うんです。

ドイツ語の「z」は日本語の「ズ」や「ジ」ではなく、「ツィ」に近い発音。また、「pf」は「プ」と「フ」の間くらいの音で、「プファー」と聞こえます。だから、自然に言うなら「ツィプファー」が一番近い読み方なんですよ。

ドイツ語の発音をそのままカタカナにするのは難しいですが、ビールの名前をより正確に伝えたいときは「ツィプファー」と覚えておくとよいでしょう。

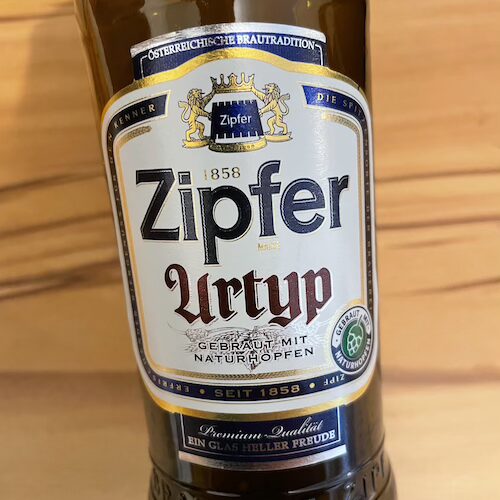

Zipfer(ツィプファー)の「Urtyp」(ウアティプ)っていったい何?

「Zipfer Urtyp(ツィプファー ウアティプ)」は、Zipferというビールブランドの代表的なビールの名前です。

まず「Urtyp(ウアティプ)」の意味ですが、ドイツ語で「元祖」「オリジナルタイプ」という意味があります。

つまり、「Zipfer Urtyp」は「ツィプファーのオリジナルビール」または「ツィプファーの伝統的なビール」というニュアンスなんです。

この名前からも、Zipferのクラシックで伝統的な味わいを楽しめるビールだとわかりますね。

Zipfer(ツィプファー)のMärzen(メルツェン)も飲んでみた

同じZipferでも、UrtypとMärzenはキャラクターがはっきり違いました!

Urtypは、4種類のナチュラルホップを使った、明るい黄金色のビール。香りはフレッシュでホップらしく、味わいはバランスの取れたフルーティーさに、上品なほろ苦さが心地よく続きます。パスタや鶏肉、軽めのチーズ、グリル料理との相性抜群で、爽快感重視のときにぴったりです。

一方、Märzenは2種のホップを使い、色合いは同じく明るいゴールドですが、香りはフルーティーでモルトの甘みが前面に出ています。苦味はまろやかで、やさしい口当たりが特徴。魚料理や仔牛肉、やわらかく調理した豚肉、マイルドでスパイシーなチーズなどと合わせやすく、じっくり味わうのに向いています。

簡単にまとめると、Urtypは「爽やかでキレのある一杯」、Märzenは「やわらかくコクのある一杯」。

同じ醸造所でも、ホップの種類やバランスの違いで、ここまで印象が変わるのは面白いですね。飲み比べると、それぞれの魅力がよりはっきり感じられるでしょう。

比較(Urtyp vs Märzen)

| 特徴 | Urtyp | Märzen |

|---|---|---|

| ホップの種類 | マグナム、パール、テットナンガー、シュパルター・セレクト | マグナム、パール |

| 色合い | 明るい黄金色(やや輝きの強いゴールド) | 明るいゴールド |

| 香り | フレッシュでホップらしい香り | フルーティーでモルト感のある香り |

| 味わい | バランスの取れたフルーティーさ+繊細なほろ苦さ+軽いモルト感 | まろやかで優しいホップ感+モルトの甘み |

| アルコール 度数 | 5.4% | 5.0% |

| ペアリング | パスタ、鶏肉、軽めのチーズ、グリル料理 | パンのスプレッド、魚料理、仔牛肉、やわらかい豚肉、マイルド&スパイシーなチーズ |

| 印象 | 爽快感・フレッシュ感・軽快さが際立つ | コクとまろやかさがあり、少し落ち着いた印象 |

Zipfer(ツィプファー)の誕生秘話

1. 創業と初期の発展(1858〜19世紀末)

Zipferは1858年、オーストリアのZipfという町で銀行家のフランツ・シャウプという人が小さな醸造所を開業したことから始まります。地元の良質な水とホップを使い、冷却用の洞窟を活用して品質の高いビールづくりに取り組みました。

蒸気機関の導入で生産力が大きく向上し、息子のヴィルヘルム・シャウプが冷却設備の近代化や鉄道輸送の整備を進め、1899年には年間12万ヘクトリットルもの生産量を達成しました。

2. 戦争の影響と復興(第一次世界大戦〜戦後)

第一次世界大戦では原料不足から生産が大幅に減少しましたが、戦後には地元の人々が「Zipfer Brauereimusik」という音楽団を結成し、地域を盛り上げました。

1921年に経営体制は株式会社に変わり、地元の大手醸造所とも提携。第二次世界大戦中は設備が損傷し、冷却用洞窟は軍事目的に使われましたが、戦後は創業者のひ孫フリッツ・クレッツが会社を再建し、地域のホップ農家との連携も強化しました。

3. 代表ブランドの誕生(1960年代)

1960年代に入ると、「Zipfer Spezial」や「Zipfer Urtyp」といった代表的なビールが誕生。これらは地元の自然ホップを使った味わい深いビールとして人気を集め、ブランドの基盤を築きました。

4. 現在までの展開(1970年代〜現在)

1970年代以降は流通の効率化や広告展開を強化し、ハイネケングループとの提携によって国内外への販売網を拡大。1980年代には6本パックの導入など利便性も向上させました。

さらに2010年代からは音楽フェス「ZipfAir」や地元サッカークラブのスポンサー活動を通じて、地域社会とのつながりも深めています。近年はノンアルコールビールの開発など商品ラインナップを広げ、今もオーストリアで愛される老舗ブランドとして存在感を放っています。

Zipferの歴史を知ると、ただのビール以上の“地域の誇り”や“人のつながり”を感じますね!

飲むたびにその背景を思い浮かべながら味わいたい、そんな特別な一杯です。

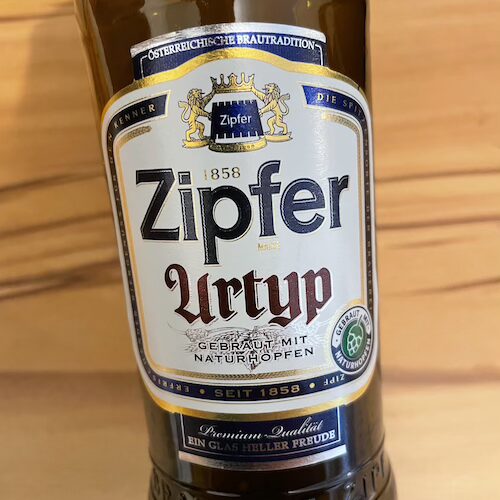

Zipfer(ツィプファー)のラベルの秘密

Zipfer(ツィプファー)のラベルには、ブランドの歴史やこだわりがぎっしり詰まっています。

たとえば、ラベルに描かれた紋章や王冠のモチーフは、創業以来の伝統と品質の証。

また、「Urtyp(ウァティプ)」の文字は、オリジナルの味わいを大切に守っていることを示しています。

シンプルながらも重厚感のあるデザインは、長い歴史を持つ老舗ビールらしい風格を感じさせ、飲む前から期待感を高めてくれますよね。

Zipferのラベルはただの飾りではなく、ブランドの誇りとビールづくりへの情熱を伝えるメッセージが込められているんですね!

日本でのZipfer(ツィプファー)の位置づけ

日本でのZipfer(ツィプファー)は、オーストリアの人気ビールながら輸入量が少なく、一般のスーパーや通販ではほとんど手に入りません。なので、残念ながら気軽に飲むのはなかなか難しいのが現状です。

もしZipferと同じオーストリアビールを日本で楽しみたいなら、「ゲッサー(Gösser)」や「ツィラタール(Zillertal)」というブランドがおすすめです。どちらも日本の通販や専門店で比較的見つけやすく、Zipferと同じくオーストリアらしい味わいを楽しめますよ。

\ オーストリアビールを試すならこちらから /

ゲッサーのピルスナーは、Zipferに比べるともう少し軽やかで飲みやすく、すっきりとした味わいが楽しめるので、オーストリアビールの雰囲気を気軽に味わいたい方にぴったりです。

現地に行く機会があれば、Zipferはお手頃価格で手に入れやすい定番ビールなので、ぜひZipferの味も試してみてくださいね♪

Zipfer(ツィプファー)の味わい方と料理とのペアリング

適温

7〜9℃で飲むのが最適。

冷たすぎると香りが立ちにくいので、少し温度を上げて香りと味わいを楽しむのがおすすめです。

相性の良い料理

| ジャンル | 料理例 | 相性のポイント |

|---|---|---|

| 肉料理 | グリルソーセージ、シュニッツェル | ビールのキレが脂っこさをリセットし、食欲をそそる |

| 魚料理 | 白身魚のムニエル、鮭のグリル | 軽快な飲み口が魚の旨味を引き立てる |

| 軽食 | プレッツェル、チーズ盛り合わせ | ホップの苦味と塩味が絶妙にマッチ |

| 郷土料理 | オーストリア風ジャガイモサラダ | 地元の味とビールが調和し、まろやかな味わいに |

まとめ

Zipfer(ツィプファー)は、オーストリア北部に根付く伝統的な醸造所が生み出す、クリアでキレのあるラガービールです。

飲みやすさとしっかりした味わいのバランスがよく、食事と一緒に楽しむのに最適。まだ日本ではマイナーですが、オーストリアビールの魅力を知るにはぜひ試してほしい一本です。

普段の晩酌から特別な食事まで、幅広く楽しめるZipferで、新たなビール体験をぜひ味わってみてくださいね♪